肾包虫病年度上岗证辅导班8月

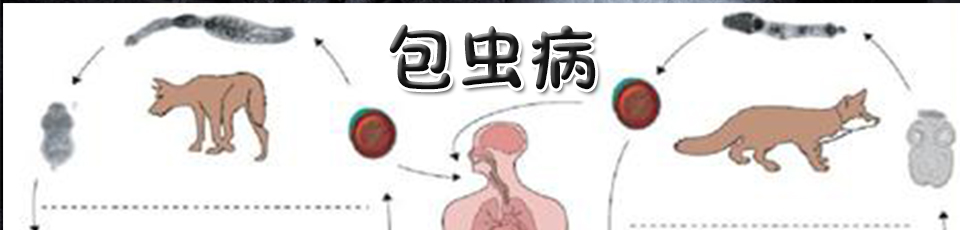

一.概述1.棘球蚴病又称包虫病,是细粒棘球绦虫的幼虫(棘球蚴)感染所致。流行于牧区,其感染途径主要由食入虫卵污染的食物,经消化道传染至全身各部位。2.临床上以肝棘球蚴病最为常见(70%),肺部次之(20%),肾受累约占2%~5%。在泌尿系统包虫病中以肾包虫病最为多见,绝大多数为单侧单发,肾上极比肾下极多见。3.依据病理特征将肾包虫囊肿分为两型,(1)闭合型:包虫囊肿与肾盂不相通,早期可无自觉症状,随着囊肿增大,上腹部可出现肿块,压迫周围组织有腰背痛、腹痛、腹坠感。(2)交通型:包虫囊肿破入肾盂,囊液、包虫碎屑、子囊等流入集合系统,可致泌尿系统堵塞,产生肾绞痛,多数有血尿及膀胱刺激征,常继发尿路感染;若破入腹腔则引起全腹腹膜炎及过敏性休克。4.包虫病是人感染棘球绦虫的幼虫(棘球蚴)所致的慢性寄生虫病,是一种人畜共患病,多发于少数民族或宗教部落聚居地。在我国,包虫病高发流行区主要集中在高山草甸地区及气候寒冷、干旱少雨的牧区及半农半牧区。包虫病在人体各脏器均可发生,其中以肝、肺多见,但肾包虫发生在人类较少见,约占全身脏器包虫病的2%,国内文献报道亦较少。5.国内资料统计肾包虫病的发病率占全部包虫病的0.4%-4%,流行于牧区,主要是由食用了污染的虫卵经过消化道传染。肾包虫病常为单侧性,无并发症的肾包虫囊肿,隐匿经过,自感染到出现症状约数十年。未破裂时早期无明显的症状,随着囊肿增大,上腹部或腰部出现肿块,表面一般光滑,囊肿压迫周围脏器组织,则有背痛,腹痛,坠胀感等临床表现。可出现少量蛋白尿,但血尿并不多见。晚期病例肾功能和有不同程度的损害。6.本病的诊断比较困难,根据流行的病史,肾区包块,血嗜酸粒细胞增多,可以考虑本病的可能,尿液如果能查到原头蚴或仔囊有助于诊断,如果合并肝包虫病时此病可能性大。二.根据肾包虫病病理形态及并发症将其分为1.单纯型:单发或多发边缘光整的圆形液性密度影。2.多子囊型:母囊内见数量不等、大小不一的子囊环形影。3.破裂型:囊中见漂浮于囊液中各形态的高密度条状影。4.实质钙化型:囊壁肥厚而伴有弧形钙化。三.临床表现1.起病隐袭初起症状不明显,常至囊肿巨大时才发现,类似良性肿瘤的表现,病程可达数年或数十年。2.腹部肿块常为单侧,体检时发现肾区有囊性肿物,较大时腹部隆起,重叩可感到回震,即“棘球蚴囊震颤”,可与肾积水和肾囊肿鉴别。3.血尿和膀胱刺激征为囊肿穿破进入肾盂、肾盏,囊液流入膀胱所致。4.肾绞痛囊肿碎片进入输尿管可有肾绞痛。5.过敏反应出现荨麻疹、哮喘、发热等,重者可出现过敏性休克,为囊液被吸收所引起。6.肾功能不全晚期可出现。7.腰痛持续性腰部钝痛或坠胀不适,呈进行性加重。8.肿块位于上腹部或腰部,边缘整齐,界限清楚,虫囊张力较大,质地硬韧而有弹性,叩之有震颤感,随呼吸上下活动。9.包囊破入肾孟肾盏可表现a.尿液异常:排出粉皮样含子囊及内层碎屑的尿液;因囊涂排出,虫囊相应缩小;b.肾绞痛:包囊内容物阻塞输尿管,可出现阵发性绞痛;c.肉眼血尿;d.膀胱刺激症状;e.尿路梗阻:有肾积水表现。10.继发感染表现发热,腰痛加剧,血尿及脓尿。四.超声表现1.肾脏外形增大,形态失常。2.肾实质见囊性、呈圆形或椭圆形、境界清晰、边缘规整的液性暗区,囊壁较厚,一般>2~3mm,且为双边。3.部分囊内见大小不等、数目不等的小囊肿,形成包虫特有的囊中囊征,小囊肿内壁光滑,即子囊孙囊型。4.囊肿还可呈花瓣样多房性囊肿,其间隔及囊壁均较厚。5.集合系统受压移位,肾盏呈弧形分离,有时可见肾盂积水。6.巨大囊肿,可使周围组织挤压移位。7.肾脏多发囊性改变,边缘清楚,囊壁较厚,表现为“囊中囊”征等。五.鉴别诊断肾多发囊肿、多房性囊性肾癌。

、

销售部负责人

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇转载请注明:http://www.sonphie.com/jbzd/14770.html