一名93岁老党员的ldquo永安r

初识三师四十四团原种连老党员衣明·吾斯曼,是三年前的夏天。那时,我们参加“民族团结一家亲”活动,晚上住在这位老党员家,因为语言不通的原因,他总是用微笑的方式来跟我们沟通。

那晚,我和同事在连部参加活动,回来时夜色已深。老人坐在门前,星光下,脸上的皱纹清晰可见,白须冉冉。他望向天空,仿佛在跟满天的繁星说着心里话。

看到我们回来,老人露出笑容,把我们让进院子。原来,他是在等我们回家。

老人的举动让我心中充满暖意,他与苍穹“对话”的一幕又让我感慨。他后来还骑着电动三轮车带我们去参观永安坝,他说,永安坝是他的老家。

我认定,这是一个有故事的老人。

4月23日,三师四十四团原种连老党员衣明·吾斯曼在学习党史。兵团日报记者陈洋摄

一

年,衣明·吾斯曼出生在“塔万塔”(意为小碗一样的山)。山后面是永安坝,永安坝蓄积上游叶尔羌河的流水,从容地孕育出一片绿洲。

衣明·吾斯曼的家在山脚下的胡杨林里,共有10多户穷苦人家生活在那儿。回忆起新中国成立前的生活,老人话语侈侈不休,我想帮他用几个成语概括。

住:家徒四壁。他家仅有两间土块房,檩条是胡杨,草把子作顶,房子里“什么都没有”。家中人口到顶峰的时候,10多口人住在一起,拥挤、简陋,其状况可想而知。

吃:食不果腹。衣明·吾斯曼的父母都是穷苦农民,靠着给“巴依”(意为财主)放牛放羊生活。“一头牛、七八只羊,都是‘巴依’家的。地里种的苞谷,一半以上的收成要交给‘巴依’。”那时,衣明·吾斯曼家有9个兄弟姐妹,苞谷面是肯定不够吃的,“经常饿肚子”。

衣:衣不遮体。衣明·吾斯曼10多岁的时候,就开始帮家里给“巴依”放羊,戈壁滩上长着很多带刺的植物,因为没有鞋子穿,他的脚经常被扎破。“衣服到处是破烂的,穷人家根本没有布”。

或许是因为年代太过久远,老人说起这些往事时,都是很平淡地在讲述,平淡得让人感觉不到那是一种极苦的日子,让人无法感同身受。

老人说起他的兄弟姐妹时,还是那种平淡的语气:“妈妈生了7个孩子,在共产党来之前,病死了4个。”

我忽然从他平静的话语里感受到了一种无助和哀伤。在新中国成立之前,穷苦大众生活在水深火热之中,尚且不能吃饱肚子,谈何医疗保障?人命如草芥,岂是一个贫苦的维吾尔族家庭所能左右?

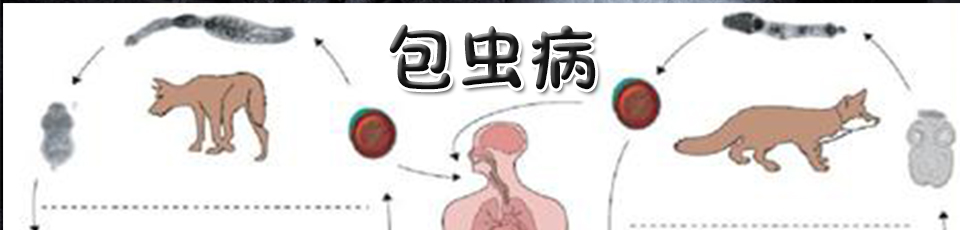

旧中国留给喀什的是满目疮痍。据《喀什日报》报道,新中国成立之前,喀什地区80%的耕地集中在不到10%的“巴依”和富农手里,农民在“巴依”的压榨下,辛辛苦苦耕作一年,人均收入不到10元钱,只能在饥寒交迫中艰难地生活。而地方性甲状腺肿、包虫病、布鲁氏杆菌病等疾病侵扰着各族百姓,医疗条件极度落后,旧政府根本无心无力顾及民生问题。

二

“如果共产党来得早一点,我的弟弟妹妹或许就能活下来。”衣明·吾斯曼说。

老人告诉我,他在年,亲眼见到了解放军和平解放巴楚县。按照他的叙述,事情是这样的。

在图木舒克难以过活,衣明·吾斯曼到70公里外的巴楚县城投靠舅舅,学习织布。那时候,从图木舒克到巴楚,坐牛车,要走两天。20岁左右的年纪,在巴楚待了两年,“跟着舅舅学了两年织布,一直学不会”,衣明·吾斯曼计划打道回府,回家继续放羊。

“解放军来了,城门开了,国民党士兵把枪扔在地上。”衣明·吾斯曼说,那天他碰巧走到城门附近,看到解放军进了城,国民党部队“投降”,“有人围观,但都不知道发生了什么事。”

认真分析老人这段话,他说的跟历史是契合的。他21岁,也就是年,那一年12月,中国人民解放军第一野战军第一兵团所属二军四师十二团三营在巴楚驻防,进驻巴楚县组建人民政府,筹建中共巴楚县委。

年9月25日、26日,以陶峙岳、包尔汉为首领的国民党新疆军政当局发表通电起义,宣布自即日起和国民党政府断绝关系,竭诚接受共产党八项和平声明和国内和平协定,听候中央政府的命令。

此时,中国人民解放军十万大军尚在河西走廊一带集结。和平解放后的新疆,虽有临时人民政府维持,但敌对势力仍在负隅顽抗,形势异常混乱,迫切需要解放军迅速进疆。

年10月12日,中国人民解放军第一野战军第一兵团二军四师和战车五团装甲营作为先头部队从玉门出发进疆。二军这支具有光荣革命传统的部队,在军长郭鹏、政委王恩茂的率领下,按预定计划向南疆开进。

从10月12日至11月26日,出玉门,穿荒漠,越大坂,顶风冒雪,风餐露宿,历时近50天,行程余公里,四师师部及第十团于年11月26日进抵疏附县城(今喀什市)。第十二团进驻巴楚、伽师、岳普湖。

年12月1日,郭鹏军长、王恩茂政委率军部和军直属单位到达喀什,喀什5万多名各族群众涌上街头,载歌载舞,欢迎解放军进驻喀什。

黑夜过去是黎明,

山山水水亮晶晶。

旧时代一去不复返,

共产党是咱大救星。

维吾尔族诗人库尔班·依明的诗,抒发了喀什地区贫苦百姓的心声。

三

“共产党来了之后,我过上了高兴得要命的日子。”衣明·吾斯曼说起共产党,说起新中国,笑了,露出了尚存的唯一一颗牙齿。

共产党来了,青年衣明·吾斯曼意识到好日子也要随之而来了,他从巴楚县回到了图木舒克。

从年开始,喀什地区开展了轰轰烈烈的减租反霸和土地改革,从根本上铲除了封建剥削制度。受尽剥削与压迫的万名贫苦农民分得了万亩土地、10余万件农具、2.2万头耕畜。

衣明·吾斯曼家分到了1头牛、3只羊、10亩地。“翻身农奴把歌唱”,穷苦人终于可以当家作主,他们常常从梦里笑醒,“每天都在地里,有活儿的时候干活,没活儿的时候,就坐在地头看着这块地。”

对于70年前发生的那些令人高兴的事,老人记得很清楚,兴高采烈地说起;而那些苦难的事,他总是轻描淡写地说着。这让我感触颇多。老人“以时势喜,不以己悲”,这就是人生阅历所致吧。

“共产党还带来了麦种、棉花种,教我们种麦子和棉花。”在新中国成立之前,除了苞谷面,衣明·吾斯曼根本不知道世界上还有大米、白面这样美味的食物。

标准的贫农、拥护共产党、热爱新社会、年轻肯干,衣明·吾斯曼很快脱颖而出,成了有为青年。年,他当上了生产队的小队长,受到干部群众的一致好评。年7月,衣明·吾斯曼在大队党支部书记依得斯·艾曼的介绍下,加入了中国共产党。

据史志记载,在减租反霸和土地改革中,很多农民觉悟不断提高,纷纷要求加入中国共产党。喀什地区在3年间发展少数民族党员名,培养了1万余名少数民族干部,建起了党的农村基层组织和新中国的农村基层政权。获得解放的农民衷心拥护共产党,生产积极性空前高涨,人民生活条件得到初步改善。

年,衣明·吾斯曼娶了媳妇。他的家从“塔万塔”搬到1公里外的“四山”,都在永安坝跟前。他盖起了3间新房,比旧社会的房子不知要好到哪里去了,“里里外外都是亮堂堂的”。此外,经过几年的发展,他家有了6头牛、30只羊。

老人说“过上了高兴得要命的日子”,我们现在回头看就很清楚,和众多各族老百姓一样,衣明·吾斯曼的好日子才刚刚开始。

四

“以前从来没有见过钱。共产党来了之后,我吃饱饭、穿好衣,有了钱。”说着说着,衣明·吾斯曼从兜里掏出50元钱,声音有些颤抖,不停地抹眼泪。眼泪是清澈的。老人指着纸币不停地说着维吾尔语,我只能听懂“毛主席”的发音。

一旁的翻译眼眶红了,她告诉我:“爷爷说,每当想念毛主席,就掏出这50元钱,看上面毛主席的头像。每次看着毛主席的头像,爷爷都会哭,他一辈子都记着毛主席的恩情。”

听了这番话,我的心被猛烈撞击了一下,眼泪直打转。“他的人民想念着他”,而老人这朴素的行为,深深打动了我,这绵长而又真挚的情感,不就是一名共产党员的初心吗?

待老人平复了情绪,我们又聊起了他家住房的第三次变化。

年,农三师(现第三师)成立。年2月,衣明·吾斯曼之前所在的巴楚县图木舒克公社划归农三师建制,他也随之成为三师五十二团(现已与四十四团合并)职工。

衣明·吾斯曼在五十二团九连工作,他家随之搬到了九连。他当上了副连长,带领连队职工群众在戈壁滩上开垦荒地,几个馕就着白开水,就是一天的伙食。

衣明·吾斯曼对变化的认知有限,他 年12月,中央决定恢复兵团。此后不久,五十二团开始实行土地承包,改革的一系列措施激发了职工群众的干劲和热情,团场不仅得以扭亏为盈,大的变化也从那个年月起逐年发生:道路开始翻新,家家装上了电话和有线电视,原先的土坯房已不见踪影,取而代之的是规划整齐的一片片职工新居。

衣明·吾斯曼家人丁越发兴旺,大哥买买提·吾斯曼在库尔勒(现已去世)、妹妹布海其·吾斯曼和他在图木舒克,都成了家,诞下儿孙,开枝散叶。

“从吃苞谷面到现在天天吃白面,吃肉吃菜,住大房子,没有共产党,就没有我们一家。”衣明·吾斯曼说,“我舍不得死,我要好好活呢,天天都要过这样的好日子。”

五

在图木舒克市锦绣街,有一座锦绣公园,公园里有座锦绣山,锦绣山上有座亭,名曰“永安亭”。登亭环视,新城绿意葱茏,楼房林立,交通发达。

“成就这般繁华景象,也就是这十几年的事。”四十四团原种连党支部书记靳义科是年来到图木舒克的,一直都在团场工作,“要是再往前追抚,那片繁华的地方正是原来的五十二团九连呢。”

年9月17日,国务院正式批复设立县级图木舒克市,年1月19日,图木舒克市正式挂牌。兵团城市(镇)的建设,是大层面的规划;而对衣明·吾斯曼来说,他就要离开生活了40多年的九连。九连的所在地,规划成为市中心。为此,他要开始第三次搬迁。

五十二团番号不复存在,九连、副业连和原农三师钢窗厂、西红柿罐头厂、二修厂等多家单位合并成为四十四团原种连,搬迁到离市区15公里的地方。

年,衣明·吾斯曼一大家子搬迁到连队新址,在这里,三师已经为职工们盖好漂亮的抗震安居房。衣明·吾斯曼一家人口众多,共计分到4套住房,每套住房室内面积90平方米左右,配套有庭院等。

老人在房前屋后种上了白杨树,每天下午,他总是喜欢坐在树下乘凉,听风吹叶子发出“哗哗”的声音。外孙女阿依米娜在图木舒克市上学,有一段时间是走读,老人会掐着时间点,从树荫下起身,开着电动三轮车,去市区接外孙女。

阿迪力·衣明是老人的小儿子,在三师机关后勤部门工作。如今,他在图木舒克市买了商品房,一双儿女在市区上学。每天下班,他都要回连队,看看老父亲,陪他说说话。

夏天,阿迪力·衣明会把父亲接到城里,带着孩子和父亲去锦绣公园转转。

在永安亭下,老人会指着永安坝的方向,对他的孙子孙女说:“看,那就是爷爷以前生活的地方。”

永安坝,是衣明·吾斯曼的故乡。“塔万塔”、九连,是衣明·吾斯曼和随后几代人生活的圈子。这名93岁老党员的人生,浓缩着三师图木舒克市的今昔;国家的发展变化,决定了衣明·吾斯曼一家人的命运。永安,永远国泰民安,成了老人毕生的心愿。

↑点击图片查看胡杨网“学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神”特别报道往期精彩王君正到六师五家渠市检查“五一”假期工作

第25届中国青年五四奖章评选结果揭晓

快来看!兵团这些集体和个人获国家表彰

来源:胡杨网兵团党员教育邮箱:xjbtdyjy.转载请注明:http://www.sonphie.com/jbzd/14247.html