聚天下英才谋发展汇四海栋梁谱新篇党的

本报记者郑思哲

从“一带一路”建设,到长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展,青海面对未来迎来了广阔的发展空间;从新一轮西部大开发、支持涉藏州县发展,到对口援青、东西部扶贫协作等一系列特殊支持政策,青海展现出了前所未有的生机与活力;从三江源国家公园建立、推进祁连山国家公园体制试点,到国家清洁能源示范省建设、兰西城市群建设,青海国家战略日益凸显。

国以才立、政以才治、业以才兴。无论是革命还是建设,人才始终都是第一资源。

党的十八大以来,我省始终牢固树立人才引领发展的战略地位,强力推进人才强省战略,不断深化人才发展体制机制改革,完善人才政策体系,加大人才投入强度,持续打造“近悦远来”人才生态,培育引进一支素质优良、结构合理,爱党爱国、甘于奉献的人才队伍,全省人才工作站在一个新的历史起点上。

千帆竞发立潮头,万舸争流我自强。如今,站在第二个百年奋斗目标新的历史起点之上,青海将深耕人才沃土、发达人才根系,以人才发展引领创新发展,支撑“一优两高”战略,服务生态文明高地和“四地”建设,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家青海篇章。

强化组织“牵引力”

凝聚人才“向心力”

年9月、年7月,中组部高层次人才国情研修班在“两弹一星”理想信念教育学院举办期间,我省连续两年举办了传承“两弹一星”精神青年英才论坛,来自全国几十家科研单位、十几所高校的多名老中青人才代表齐聚一堂,畅议“两弹一星”精神的时代价值。原中组部、团中央第20批来青博士服务团团长、青海师范大学计算机学院副院长李瑞感慨道:“在这里,我深刻感悟科技先辈们无比的英雄气概和至诚的爱国情怀,更充分领会了党中央号召广大青年人才到祖国西部服务奉献、建功立业的重要意义。”

青海或许是经济洼地,但她更是一片精神沃土。

近年来,我省注重用活用好红色资源,以激励广大人才把信仰信念的力量转化为干事创业的内生动力,并使之成为我省坚持贯彻党管人才原则的一个重要手段。

党的十八大以来,我省全面贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新思想新战略新举措,不断完善党管人才机制。及时修订完善《青海省人才工作领导小组工作规则》及其《工作细则》,制定印发《省直部门党组(党委)书记抓人才工作述职评议考核办法(试行)》《党委书记抓人才项目责任制实施方案》《省级人才计划评审专家管理办法》等配套制度。同时,通过不断强化政策督查落实,建立推行人才工作年度述职评议考核机制等制度,真正使人才工作成为“硬杠杠”。

着眼引育人才政策顶层设计,制定实施了《关于“昆仑英才”行动计划的实施意见》,并逐步建立起以“昆仑英才”行动计划为统领的人才政策体系:相继出台鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动39项举措,制定优化科技创新体系提升科技创新供给能力18条政策,印发《青海省“人才+项目”支持服务办法(试行)》20条优惠政策、进一步支持和鼓励全省事业单位科研人员创新创业28条措施、《“一事一议”支持高端人才实施办法》等一系列人才新政。

谋定而后动,奋进而有得。截至年底,在青两院院士2人、院士工作站驻站院士8人,国家级人才计划入选者37人,高层次人才队伍建设实现新突破;全省人才总量50.09万人,较“十二五”末增长32.62%,全省人才总量实现新增长;全省主要劳动年龄人口受过高等教育人数88.15万,占全省总人口14.88%,较“十一五”末增长6.28%,人才队伍素质实现新提高。

赋能发展“新引擎”

汇聚经济“新动能”

“青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态。”青海作为“三江之源”“中华水塔”,地处青藏高原重要核心区域,生态地位特殊而重要,生态责任重大而艰巨,肩负着全面筑牢国家生态安全根基、持续改善生态环境质量、推动高质量发展的重大任务。

我省着眼以智力支撑青藏高原生态保护和高质量发展,以产业集聚人才,靠人才引领产业,进一步强化人才资源与科技创新、产业发展的同频共振、深度融合、协同发展。

自年8月19日习近平总书记致信祝贺第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来,我省高度重视第二次青藏科考工作,年5月成立青海省第二次青藏科考领导小组,挂牌组建青海省青藏科考服务和成果转化中心,创建青藏科考大数据中心。

争取科技部、人社部支持,建成省部共建国家重点实验室、工程技术中心等国家级创新平台3个,设立国家级专家服务基地5个,博士后科研工作站、科研流动站11家,逐步覆盖“一优两高”重点领域重点产业和特色优势学科……我省借力国家重大科研项目带动人才、技术、资金等要素汇聚。

产业兴旺人才聚。我省围绕新能源、新材料、盐湖化工、先进制造业、特色生物医药等重点领域,开展“百项创新攻坚”,着力打造绿色技术创新体系。建成全国唯一以生态畜牧业发展为主的可持续发展实验区,建成世界唯一一个由清洁能源供电的大数据产业园,组织专家团队开展“青海生态环境价值评估及大生态产业发展综合研究”。

面向未来,我省着眼率先打造全国乃至国际生态文明新高地,加快建设世界级盐湖产业基地,打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地的人才需求,实施“四地”建设人才支撑保障行动计划,持续加大人才自主培养力度,形成从战略科学家到领域顶尖人才、专业人才、青年科技人才等为主体的多层次创新人才梯队,在推动高质量发展的内生动力和活力上来一个根本的转变。

打造引才“强磁场”

用好育才“蓄水池”

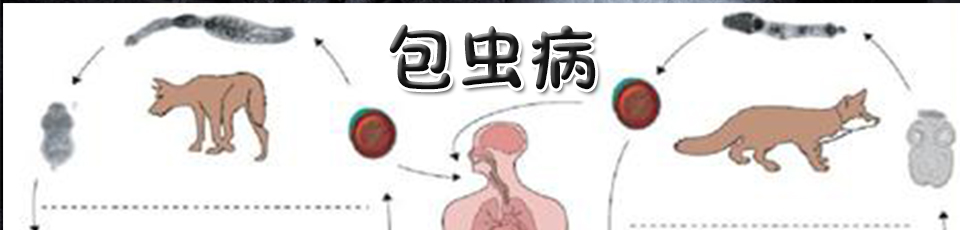

针对包虫病高发流行的实际,我省借助清华大学对口帮扶青海大学的机遇,引进中国工程院院士、清华大学医院执行院长董家鸿为“双聘院士”,把先进技术和理念“无延时”下沉到基层,使得我省包虫病人群平均患病率由年抽样调查的0.63%下降到目前普查的0.18%。当地老百姓说,“没想到能在家门口享受到‘院士级’的医疗服务”,“有了健康的守护神”。

我省紧紧抓住中央“对口支援”契机,建立健全27项管理服务制度,与北京、上海、天津、山东、江苏、浙江六个发达省市和34家中央国家机关、中央企业携手开展涉藏州县组团式人才结对帮扶。十多年来,多名援青干部和人才积极响应号召,从祖国的四面八方汇集青海,为青海的改革发展稳定注入了生机活力。

与此同时,我省紧紧抓住“一带一路”建设、推进西部大开发形成新格局、长江经济带高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴等国家战略实施带来的政策机遇,激励吸引国内外各层各类人才流向青海、服务青海。

常态化开展“组团式”校园引才,连续两年拿出重要岗位和优惠政策,直接引进名博士、名硕士和本科应届毕业生落户青海;采取“人才+项目”“人才+产业”“人才+课题”支持服务办法,连续两年举办“智汇三江源·助力新青海”人才项目洽谈会,柔性引进13名院士、名专家合作个项目;借助“一带一路”建设,我省三所高校与30多个国家和地区的70余所高校和科研机构建立合作关系;“中欧科研快车”首次驶入青藏高原,拓宽了我省与欧盟各国加强国际合作交流的新路径。

本土人才是青海发展最重要、最基本、最持久的资源。为培育本土人才,我省大力实施人才回流工程,鼓励大学生、退伍军人、在外务工经商等本土人才返乡创新创业,年返乡回流青海籍高校毕业生比上年增长66%;将原来分散在省直部门的27个人才项目优化整合为“青海学者”“高端创新创业人才”“技术技能人才”“乡村振兴人才”“党政新苗”“教学名师”“高原名医”“文化名家”“企业经营管理骨干人才”“科技领军人才”10个人才计划,累计培养领军人才、技术骨干和实用型人才多人;持续深化人才培养供给侧结构性改革,鼓励支持基层和各类用人单位开展“订单式”人才培训培养。

创造留才“好服务”

营造爱才“好生态”

留不留得住,关键看服务。为广大人才解决后顾之忧,是激励引导人才奉献高原、干事创业的重要方法。

印发青海省高层次人才配偶就业安置暂行办法、子女入学实施办法和关心关爱专家人才10条措施,发放高层次人才医疗绿卡,加大投资于人力度,人才经费“十三五”末比“十二五”末增长了6倍,套省级人才保障住房相继建成并交付使用,着力解决专家人才看病难、子女就学难、配偶安置难等问题。

印发《关于普遍开展一次同专家人才谈心谈话活动的通知》,按照“分级实施、全面覆盖”的原则,各地各单位根据《关于分层分类做好党委联系服务专家工作的通知》明确的联系对象,结合年度走访慰问,以“一对一”个别谈心为主,集中开展与专家人才谈心谈话活动,了解掌握广大专家人才学习领会习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话精神和视察青海时的重要讲话精神的认识以及作用发挥情况,听取专家人才意见建议,积极营造尊重爱护人才、关心支持人才工作的良好氛围。

体制机制创新是促进人才发展的不竭动力,是激发人才活力的关键之举。在“三区三州”地区农牧、林草、水利行业实行基层职称“定向评价、定向使用”机制,让基层专业技术人才有了“双线晋升通道”;在水利、林业、地勘行业启动正高级工程师评审,使这些行业的专业技术人才在职称上可以与大学教师“平起平坐”;打破职业技能评价与专业技术职称评价界限,认同“跨界英才”;明确了55项专业技术类职业资格与职称对应层级,实现职业资格与职称对应;持续推进科技领域“放管服”改革,精简1/4的科研项目管理程序,修订33个职称系列评价标准,将科技成果转移转化收益比例提高到70%以上,实现科技成果登记“不见面审批”。

同时,我省还注重搭建专家人才学术交流平台。成立青海省专家人才联合会,团结凝聚多名省内与省外、过去和现在致力于新青海建设的专家人才,使其成为“全省专家人才共同的‘家’,当好深化改革的‘领头雁’、推动发展的‘智囊团’、人才建设的‘加速器’、英才汇聚的‘蓄水池’,成为助力支撑新青海建设的高端智库”。

此外,在省内主要媒体开设“青海人才风采录”专栏,常态化宣传各类人才先进事迹,定期开展人才工作“伯乐奖”、对口支援青海先进个人、最美科技工作者、最美奋斗者等评选表彰活动,更好激发各层各类人才建功立业新时代的热情,引导激励更多人才投身青海、服务青海、扎根青海。

山至高处人为峰,海到尽头天是岸。青海的发展造就了万千人才,人才的汇聚建设了大美青海。随着大美青海广开进贤之路、广纳天下英才强烈信号的持续传递,一定会有越来越多的优秀人才选择“慧”聚三江、“源”梦未来的创业之路,引领大美青海向着更优更美的方向发展!

《青海日报》(年12月27日第1版:头版)

声明:以上内容除注明来源稿件外,均为青海日报原创稿件,未经书面许可严禁转载!

转载请注明:http://www.sonphie.com/jibzd/16496.html