中医历代医家是怎样对病因进行分类的

在中医病因学的发展过程中,对病因怎样分类,中医历代医家都提出过不同的方法。

(1)《黄帝内经》把复杂的病因分成阴阳两类,分类根据病因来源和病邪侵犯人体的不同部位。凡属自然因素(风雨寒暑)形成,首先侵犯人体外部肌表的病因,为阳;凡病人本身行为不当所形成(如饮食、起居、房室不节、情志影响),首先伤及人体内部的病因,为阴。《内经》的这种分类方法,启迪后世医家“阴邪”“阳邪”概念的建立以及疾病“三因”理论的提出。

(2)汉代张仲景《伤寒杂病论》根据病因来源,结合传变,将病由归纳为三条。《金匮要略脏腑经络先后病脉证》云:“……客气邪风,中入多死,千般疢难,不越三条。一者,经络受邪入脏腑,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室金刃,虫兽所伤。以此详之,病由都尽。”以病邪的致病途径和传变层次进行分类,以经络脏腑确立内外,即由经络受邪传入脏腑的为内因,由皮肤受邪传入血脉的为外因。

(3)晋代医家陶弘景提出“一为内疾,二为外发.三为它犯”。为以后陈无择的三因学说奠定了基础。

(4)隋巢元方等所著的《诸病源候论》对传染病的致病因素有所发挥,并提出了“乖戾之气”这一新概念。

(5)南宋的陈无择综合了古代医学,突出地总结了病因学说,根据病因性质、致病类别创“三因学说”理论。陈无择以天人表里立论,根据受邪后发病的途径分成三类:外邪致病归属外因,情志致病归属内因,其余原因归属不内外因。这种分类法,较为全面地槪括了各种致病因素的致病特点,对宋以后病因学研究起了很大的推动作用。

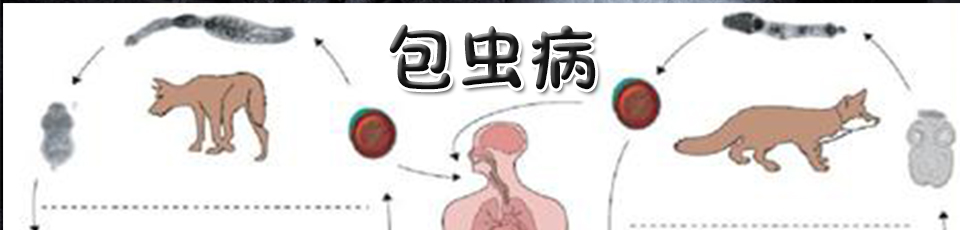

(6)现代对病因的分类:现代中医基础理论根据发病途径、形成过程将病因分成四类。①外感病因:即指六淫、疠气。②内伤病因:即七情、劳逸失当、饮食失宜。③病理产物形成的病因:即指水湿痰饮、瘀血、结石。这类病因是指在疾病过程中所形成的病理产物。这些病理产物一旦形成,停留体内,又可作用于脏腑,阻碍气血的运行,产生新的病证。④其他病因,即外感与内伤病以外的一些致病因索,包括有外伤、寄生虫、药邪、医过、先天因素等。

应当注意,中医病因学中,许多病因通过与自己的对立面相比较而确定,同一因素具有致病性和非致病性这样的二重性。如风、寒、暑、湿、燥、火对患者的机体属六淫致病因素,但对未病的机体则为自然界正常的气候,属六气。七情是人体对外界事物所做出的正常情感反应,并非病因。若在强烈、持久的精神剌激下,致机体气血紊乱,脏腑功能失调,产生了疾病,那么,这时的情绪变化对患病机体来讲则为病因。其余饮食、劳逸致病或不致病的道理与此相同,均体现了中医学关于病因的辩证观。

转载请注明:http://www.sonphie.com/jbzd/16978.html