点赞地茶花开在高原

我是中国研究生我为祖国点赞

我是川大研究生我为祖国奉献

★★★

四川大学年研究生暑期

社会实践活动系列报道之四十九

★★★

脱贫与实现共同富裕、全面建成小康社会息息相关,是实现中国梦的重要环节。70年以来,钟灵毓秀的中华大地已经旧貌换新颜,值此华诞之际,为了向外界展示贫困地区的新变,追寻优秀基层校友,记录和体验驻村干部的工作生活,四川大学研究生暑期社会实践文学与新闻学院“朝阳扶智”团队展开了为期近半个月的系列社会实践活动。8月5日至7日,在四川省农田水利局选派到德格县温拖乡地茶村的驻村干部张桓铭的陪同下,四川大学文学与新闻学院副书记张莹老师及“朝阳扶智”团队一行,于甘孜州德格县温拖乡地茶村进行了扶贫工作实践考察活动。

实践团队在被地茶村美景所吸引的同时,也深深被这里的贫困所震撼。作为雅砻江上游的一个深度贫困村,地茶村是甘孜藏区最落后、最困难的地区之一。如何脱贫致富,成为地茶村发展的一大难题。

“我坚信,只有勇敢去闯,才有可能为康巴藏寨找到一条出路。”驻村干部张桓铭谈到参加驻村扶贫初心时说:“能够去地茶县驻村是我的幸运,因为那里有党和祖国让我照看的土地和人民,而我将倾尽所有去守护这一切。”

“致富不致富,关键看干部”,习近平总书记在东西部扶贫协作座谈会上的讲话指出了扶贫致富的关键。

“一年又如许,万事更须忙”,在地茶村驻村的一年多时间里,四处奔忙成为了张桓铭工作生活的常态。大到村子发展设计、住房改造,小到维修水管、协调关系、看望病患,张桓铭事无巨细,用真心实意换得村民们的普遍认可与尊敬。

“弱鸟可望先飞,至贫可能先富,但能否实现‘先飞’、‘先富’,首先要看我们头脑里有无这种意识。”在扶贫工作中,张桓铭坚持扶贫先扶志,建立了“正面清单”与“负面清单”,完善了激励体系,为综合表现较好的村民评优发奖,激发他们干事创业的内生动力,让他们树立奋斗的意识和追求美好生活的愿望。与去年相比,地茶村贫困户深措家发生了天翻地覆的变化,热心公共服务,爱护环境卫生,也成为全村庭院经济发展成效最突出的家庭之一,并于年第一季度获得“流动红旗”,勤劳致富的精神面貌令人振奋。

为了给村里探索一项致富产业,闯出一片脱贫之路,干部们开辟了德格县第一块黑枸杞试验田。面对沙坡贫瘠、土地肥力较差、缺乏灌溉渠系等问题,张桓铭等驻村干部与村民一起翻地、拣石、施肥、起垄、自制了节水滴管带,一步步将荒地变成良田,为地茶村的发展打开了一扇新的窗户。

迎着晨光,实践团队走进了贫困户的家中,并进行了相关视频的拍摄。对于扶贫工作和我们的实践活动,村民们表示支持并愿意积极配合。据了解,地茶村有一个天生有智力缺陷的村民名叫罗罗,多数村民都曾将他视为怪物。经过驻村干部的努力,罗罗的生活才逐渐好了起来,也渐渐被人们所接受。年10月,为了让罗罗住上安全的房屋,干部们带领村民们自发帮助罗罗完成了危墙改造,种下生活和未来的希望。

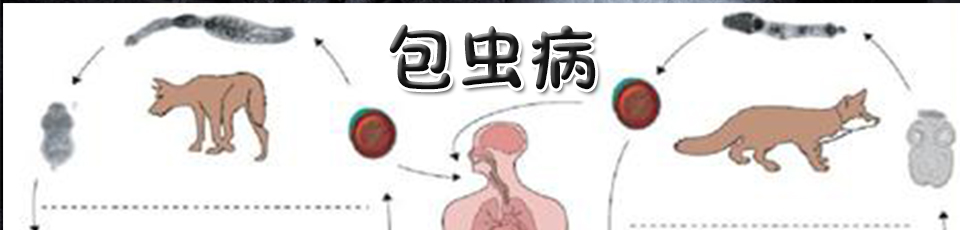

在风景秀丽的地茶村里,隐藏着一个巨大的危机——包虫病。据不完全统计,地茶村包虫病患者目前已有17人,患病率达3.1%。因此,保证人口饮水安全、防止病源通过水源大面积扩散显得尤为重要。为了让村民喝上自来水、放心水,在四川省农田水利局的支持与部署下,张桓铭等驻村干部实施了包虫病水安全防范试点,让饮水入户并净化水质,提升饮水安全。村民们也在这个过程中,开始勤洗手、讲卫生,部分村民开始修建家庭厕所,养成了文明生活习惯。据悉,未来的一段时间内,还会进一步展开白色垃圾处理和水源治理等项目,以促使村民们增强环保意识,提升保护“绿水青山”的主动性与自觉性。

驻村干部张桓铭本、硕皆就读于川大,作为文学与新闻学院级优秀毕业校友,他一直秉承着川大勇于担当和勤于探索的精神,对于扶贫的思考不仅在目前经济的发展,更重视孩子们未来的教育与成长。在与四川大学文学与新闻学院的对接中,通过支教、远程教育等方式,让地茶的孩子们开拓眼界,看到外面的世界,培养起良好的生活和阅读习惯。参加本次支教活动学习的学生翁修多吉表示,他非常喜欢张桓铭,也希望四川大学可以展开更多的支教活动。

8月3日至9日,文学与新闻学院“朝阳扶智”团队会持续进行一周的支教活动,并努力在未来的一段时间内将远程教育建设成常规平台,为地茶村的脱贫攻坚,特别是在教育扶智方面添砖加瓦,为祖国的建设贡献自己的力量,放飞青春梦想。

四川大学研究生

文:张益智

图:文学与新闻学院“朝阳扶智”社会实践团队

编辑:张晓萱

感谢您

转载请注明:http://www.sonphie.com/jbby/14977.html